Данилов Дмитрий Даимович

Персональная страница

О себе: Данилов Дмитрий Даимович, кандидат исторических наук, доцент МПСИ, лауреат премии Правительства РФ в области образования за 2008 год. Автор (в соавторстве с другими) учебников «Окружающий мир» (3, 4 классы)., Всеобщая история (5–9 классы), История России (6–9 классы), а также методических рекомендаций, рабочих тетрадей и сборников контрольных работ к этим учебникам. Координатор направления «История и обществознание» в Образовательной системе «Школа 2100».

Прямая речь: Мой путь в «Школу 2100» – это соединение счастливых случайностей с трудоголизмом.

Педагогом стал случайно, так как перед поступлением на истфак пединститута всем говорил, что «иду не в педагогический, а на исторический». Хотел заниматься исторической наукой. Тогда, в конце 1980-х, когда  рушились стереотипы восприятия прошлого, у многих, в том числе и у меня, появлялось жгучее желание разобраться в том, «что же там было на самом деле – в этих 1937-м, 1917-м, 1905-м, 1861-м и т.д.». Среди наших преподавателей и заинтересованных студентов было модно не только копаться во всех этих исторических хитросплетениях, но и щеголять умными научными выражениями и словечками так, что подчас мы сами друг друга не понимали.

рушились стереотипы восприятия прошлого, у многих, в том числе и у меня, появлялось жгучее желание разобраться в том, «что же там было на самом деле – в этих 1937-м, 1917-м, 1905-м, 1861-м и т.д.». Среди наших преподавателей и заинтересованных студентов было модно не только копаться во всех этих исторических хитросплетениях, но и щеголять умными научными выражениями и словечками так, что подчас мы сами друг друга не понимали.

В этой научной среде было интересно и комфортно. И кто же меня надоумил во время первой же педпрактики не сидеть тихо-мирно на последней парте, наблюдая, как работает у доски учитель, а взять да и (по собственной инициативе) подвизаться целый месяц вести уроки у семиклассников? В первый же день пришлось понять, что обычным школьникам все наши «научные умности» совершенно не нужны. Я  столкнулся с тем, что совершенно не понимаю, что мне делать с этой орущей и ерзающей компанией, которая на 45 минут заваливается ко мне в класс. В школу ходил, как на каторгу, окончания месяца ждал, считая дни. После такого «холодного душа» решил, что надо же как-то овладеть той самой профессией учителя, которой (вполне вероятно) только и смогу зарабатывать на жизнь. В результате уже с 4 курса регулярно работал в одной из московских школ (гимназия №1526), и постепенно, год за годом, это затягивало все больше и больше. Оказалось, что выстроить разговор с подростками так, чтобы им стало интересно то же, что и тебе, услышать от них острые вопросы нашей истории, вместе с ними прийти к неожиданным выводам – всё это ничуть не менее интересно, чем разбирать в архивах пожелтевшие записки с пометками Александра II или часами сидеть в библиотеке, заглядывая в прошлое через «мозаичные окошки», заботливо собранные исследователями из осколков прожитых жизней, сохраненных в источниках фактов, мыслей, ощущений… Так и разрывался между написанием диссертации, сочинением конспектов уроков «на завтра» и проверкой контрольных работ «со вчера».

столкнулся с тем, что совершенно не понимаю, что мне делать с этой орущей и ерзающей компанией, которая на 45 минут заваливается ко мне в класс. В школу ходил, как на каторгу, окончания месяца ждал, считая дни. После такого «холодного душа» решил, что надо же как-то овладеть той самой профессией учителя, которой (вполне вероятно) только и смогу зарабатывать на жизнь. В результате уже с 4 курса регулярно работал в одной из московских школ (гимназия №1526), и постепенно, год за годом, это затягивало все больше и больше. Оказалось, что выстроить разговор с подростками так, чтобы им стало интересно то же, что и тебе, услышать от них острые вопросы нашей истории, вместе с ними прийти к неожиданным выводам – всё это ничуть не менее интересно, чем разбирать в архивах пожелтевшие записки с пометками Александра II или часами сидеть в библиотеке, заглядывая в прошлое через «мозаичные окошки», заботливо собранные исследователями из осколков прожитых жизней, сохраненных в источниках фактов, мыслей, ощущений… Так и разрывался между написанием диссертации, сочинением конспектов уроков «на завтра» и проверкой контрольных работ «со вчера».

И тут следующая случайность – звонок моего однокурсника А.А.Федоренко, работающего в научной лаборатории при Министерстве образования, которому поручили готовить новый учебник по пропедевтике истории для начальной школы. Мы начинаем делать его вместе, и в результате этой случайности я получаю возможность всё то, что напридумывал к урокам со своими учениками (например, схему в виде «Реки времени российской истории») растиражировать и передать уже не шестидесяти-восьмидесяти ребятам, а тысячам!!! Случайность, от которой дух захватывало так, что сидел за компьютером ночами напролет, спал урывками, в основном в метро по дороге от школы до дома.

Вскоре нашу группу историков со своими учебниками приглашают к сотрудничеству в создаваемой тогда системе «Школа 2100» (опять случайность!) На первых авторских советах, где познакомился с А.А.Леонтьевым, Р.Н.Бунеевым, Е.В.Бунеевой, А.А.Вахрушевм, А.В.Горячевым, чувствовал себя как студент-первокурсник: всё понимаю, а сказать ничего не могу, не успеваю просто за креативным полетом мыслей! Здесь вдруг понял, что педагогика - это не только искусство, но еще и наука, причем наука, которая может быть не скучной, нудной и запертой в сложные словесные футляры, а живой и интересной. Понял, что всё,  к чему сам интуитивно пришел, работая в школе, имеет под собой серьезную научную основу, но главное - понял, что многому надо учиться заново! Если занятия исторической наукой давали ответ на вопрос ЧТО надо изучать с ребятами в школе; учительская практика заставляла отвечать на вопрос КАК учить этих самых ребят; то работа в коллективе авторов «Школы 2100» позволила подняться над каждодневной рутиной и задаться главными вопросами – ЗАЧЕМ мы учим школьников? ЧЕМУ мы хотим их научить? Вся профессиональная деятельность стала выстраиваться в четкую саморазвивающуюся систему!

к чему сам интуитивно пришел, работая в школе, имеет под собой серьезную научную основу, но главное - понял, что многому надо учиться заново! Если занятия исторической наукой давали ответ на вопрос ЧТО надо изучать с ребятами в школе; учительская практика заставляла отвечать на вопрос КАК учить этих самых ребят; то работа в коллективе авторов «Школы 2100» позволила подняться над каждодневной рутиной и задаться главными вопросами – ЗАЧЕМ мы учим школьников? ЧЕМУ мы хотим их научить? Вся профессиональная деятельность стала выстраиваться в четкую саморазвивающуюся систему!

Это состояние творческого кайфа с тех пор сопровождает нас постоянно. Считаю, что нам ужасно повезло – работать с единомышленниками, делать что-то полезное людям и в каждой новой командировке при встрече с учителями и их учениками находить новых друзей и товарищей, с которыми делаешь одно общее дело».

- Любимое время года

На первом месте, пожалуй, осень – время тихое, задумчивое и красивое. Потом зима (только не московская), с ее бодрящими радостями. Потом весна – с пробуждающимися новыми запахами и ощущениями. Ну и лето – которое само по себе «маленькая жизнь».

На первом месте, пожалуй, осень – время тихое, задумчивое и красивое. Потом зима (только не московская), с ее бодрящими радостями. Потом весна – с пробуждающимися новыми запахами и ощущениями. Ну и лето – которое само по себе «маленькая жизнь». - Любимое время дня или ночи

- Не могу выделить. Каждое время хорошо по-своему, если внутри тебя мир, а рядом - близкие люди.

- Любимое место отдыха (форма отдыха)

- Вот тут однозначно – туризм с рюкзаком, палаткой и гитарой. Лучше всего пешком, но можно и на байдарках, главное - подальше от асфальта и автомобилей.

- Любимый город (в мире)

- Может, кого-то и удивлю, но это Москва. Только не мегаполисная, а та, которой остается все меньше и меньше. Бульвар в снегу, "кривоколенные" переулки, выводящие от расписной церквушки к дворянской усадьбе, гулкое, безлюдное и красивое после 12 часов ночи метро.

Любимая еда и напиток

Любимая еда и напиток - Если выдается день без чая, начинаю чувствовать, что мне чего-то остро не хватает, а вот еда… Тут важна обстановка. После двух суток вынужденной голодовки в лабиринте известняковых каменоломен под селом Бяково Тульской области слипшиеся макароны без соли показались божественной

трапезой.

трапезой. - Любимый писатель, художник, актер

Писатель – А.Чехов (вероятно, из-за уникально гармоничного соединения писательского и человеческого), а поэты – Б.Окуджава и Д.Самойлов. Художник … актер… Тут точно одного не выделю, да и разброс уж очень сильный:

Писатель – А.Чехов (вероятно, из-за уникально гармоничного соединения писательского и человеческого), а поэты – Б.Окуджава и Д.Самойлов. Художник … актер… Тут точно одного не выделю, да и разброс уж очень сильный:  от Сурикова до Дали и от Смоктуновского до … до Безрукова.

от Сурикова до Дали и от Смоктуновского до … до Безрукова. - Любимая музыка

- Авторская песня. Она, может, и не всегда профессиональна в чем-то (то стихи наивные, то музыка проста, то исполнение самодеятельное), но главное – она всегда искренняя, а в лучших своих произведениях – это высокое искусство в прямом значении данного выражения.

- Любимый фильм

- «С легким паром» Рязанова, хотя одна моя

знакомая и называла всё это «киношкой», противопоставляя серьезному «Кино». Тарковского интересно смотреть, но пересматривать хочется рязановские переходы от хохмы к грусти.

знакомая и называла всё это «киношкой», противопоставляя серьезному «Кино». Тарковского интересно смотреть, но пересматривать хочется рязановские переходы от хохмы к грусти. - Любимая книга

- Ну, как тут одну выберешь…? Кто-то из ум

ных сказал, что «все человечество делится на тех, что читал и не читал «Братьев Карамазовых» - пожалуй, в этом действительно что-то есть.

ных сказал, что «все человечество делится на тех, что читал и не читал «Братьев Карамазовых» - пожалуй, в этом действительно что-то есть. - Хобби

Туризм, гитара.

Туризм, гитара. - Мое кредо

- Сформулированное «кредо» у меня только профессиональное (не личностное): «Стремлюсь к трем вещам:

- - заниматься тем, что мне интересно,

- чтобы это приносило пользу людям,

- чтобы мне за это еще и платили деньги.

Именно в такой последовательности» - Личности, которыми я восхищаюсь

- «Восхищаюсь» - слово слишком сильное, но, пожалуй, когда

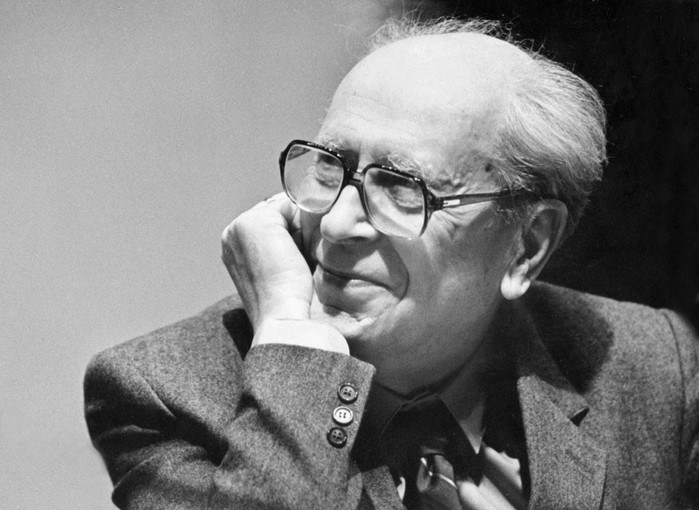

сам карабкался по лестнице личностного становления, из череды многих замечательных людей выделял как образец современных интеллигентов: Сергея Никитина (тонкое сочетания физика и лирика) и Дмитрия Сергеевича Лихачева – запали его слова,

сам карабкался по лестнице личностного становления, из череды многих замечательных людей выделял как образец современных интеллигентов: Сергея Никитина (тонкое сочетания физика и лирика) и Дмитрия Сергеевича Лихачева – запали его слова, что «культурный человек даже в лагерях может обходиться без мата».

что «культурный человек даже в лагерях может обходиться без мата». - Что, с моей точки зрения, должно отличать современного человека

- Самостоятельность и умение заботиться о других.

- Современное образование должно…

- Передавать новым поколениям культурный опыт так, чтобы он использовался в реалиях постоянно меняющейся жизни.

- Какими принципами я руководствуюсь в своей работе

- Если понимать этот вопрос широко, то я на него уже ответил выше и ниже по тексту. А вот если понимать этот вопрос узко – работа как создание учебников истории и обществознания, – то принципы нашего коллектива такие:

- Избегать авторских выводов: изложи факты, опиши процессы так, чтобы читатель мог сам сделать свой вывод.

- Никаких авторских оценок событий или личностей – представлять в тексте самые разные мнения или факты, на которых они основаны, так, чтобы читатель смог сам без подсказок дать собственную оценку и, подобно нашему первому рецензенту, сказать нам, авторам: «Мы не поняли, вы сами-то за кого – за белых или за красных?»

- Всё, что можно сказать по-русски, надо сказать по-русски – писать живым человеческим языком, научно, но не наукообразно.

- Какое высказывание об образовании мне наиболее близко

- «Главное не знания, а умения ими пользоваться».

- Идеал педагога, с моей точки зрения…

- Идеал недостижим, а вот главное качество для педагога – быть добрым к людям и не терять веру в лучшее.

- Кто из людей прошлого, с моей точки зрения, отражал идеи «Школы 2100»

- Историю педагогики знаю очень плохо. В общей же истории чаще великие пророки, мудрецы-мыслители пытались своих последователей переделать по собственной мерке. Намного меньше было известных людей, лидеров, отражавших в своих поступках идеи, которые сейчас разделяем мы, кто стремился помочь каждому стать самим собой, развить самостоятельность, разбудить творчество. Пожалуй, именно этого хотел Александр I, когда основал Царскосельский лицей, давший России и бунтарей-декабристов, и первого министра Горчакова, ну и, конечно же, «наше всё» - Пушкина. Однако это пример элитарный. В массовой культуре некую отдаленную аналогию можно увидеть в системе воспитания и образования, которую создавал в своих войсках А.В.Суворов, видевший в солдатах не серую массу, а людей, каждый из которых «должен знать свой манёвр».

- Что должен уметь настоящий учитель

- Современный учитель должен уметь задавать вопросы! Строить беседу так, что бы у ребят в классе просыпался интерес и желание к действиям, и эти действия (организованные вопросами, посылками учителя) приводили к результату сначала сообща, а потом и самостоятельно, без учителя.

- Главный принцип, который, с моей точки зрения, важен в современной школе

- Для каждой школы как самостоятельного учреждения главный принцип – это создание команды единомышленников. Только в этом случае школа №… станет Школой с большой буквы, куда со всего района будут стремиться дети, родители и выпускники. Таких примеров пока очень мало, но они есть.